インパクトで「合わせる」のは不可能!ではどこで調整する…?

ツアープロの復活優勝や初優勝に貢献し、注目を集める柳橋章徳が中心となり“ゴルフスイングの本質に迫る”チームを結成!体やクラブの使い方の原理原則を追求し、個人の潜在的な能力の限界を突破(ブレイクスルー)するメソッドを毎月紹介しよう。

【関連記事】菅沼菜々、初の写真集発売!詳細は公式LINEにて告知

インパクトの調整は事実上不可能

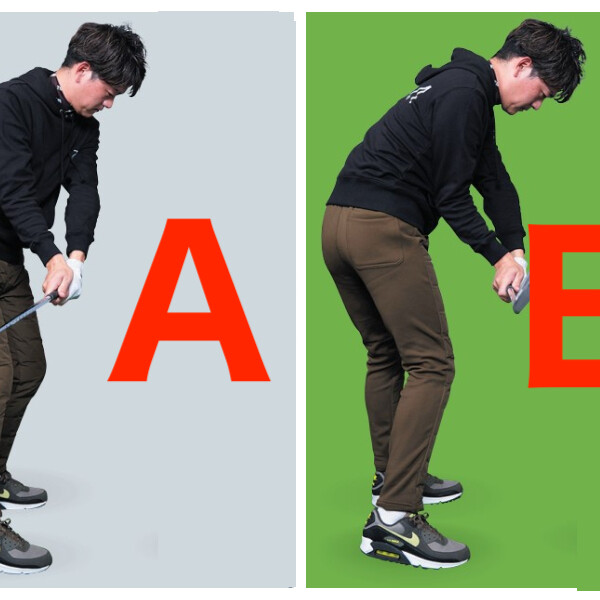

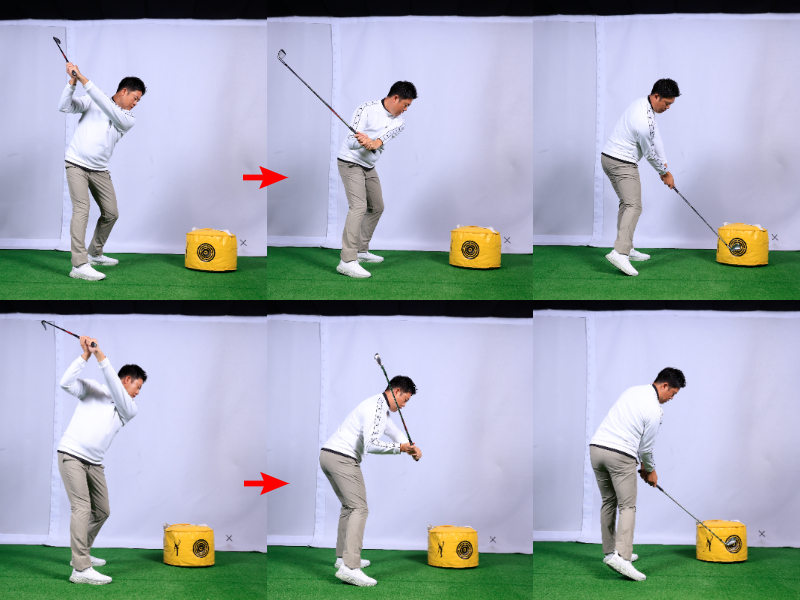

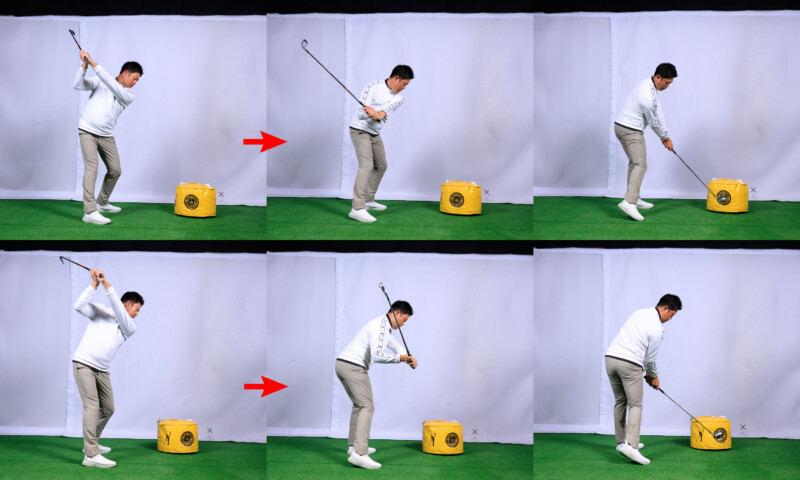

ドロー(写真上)

フェード(写真下)

――これまでアドレスから順に時系列でスイングの流れを追ってきましたが、今月は「インパクト」についてお聞きしたいと思います。ゴルフスイングにおいてインパクトとはどういうものなのでしょうか。

柳橋(以下柳) インパクトとはクラブヘッドとボールの衝突。いかにスイングのエネルギーを効率よくボールに伝えるかが肝心です。プレーヤーによって、ここを「点」として強く意識する人もいるし、あくまでスイングの通過点としてできるかぎり「ないもの」にしたいという人もいます。でも、いずれの場合もインパクトは結果論でしか語れないと思います。

――結果論というと?

安岡(以下安) 現実的には、インパクトの瞬間に何かしようとしても間に合わないということです。アマチュアの多くは、インパクトでフェース面を合わせようとする意識があります。でも、この連載を読んでくださっていたらおわかりだと思いますが、アドレスからダウンスイングでいい動きをした結果、フェースがスクエアに「合う」のであって、インパクトの瞬間に何か操作して「合わせる」のは不可能なんです。

山縣(以下山) これはもう間違いないです。柳 それともうひとつ大事なことは、インパクトは目的ありきだということです。

――どういう意味ですか?

柳 まず「こういう球を打つ」という目的があって、インパクトはそのための手段にすぎません。インパクトはクラブパス、フェース向き、入射角の3つの要素の複合体なので27通りの形がありますが、そのなかのどの形であるべきかは、どんな球を打ちたいかで自ずと決まる。これが目的とマッチしているのがいいインパクトです。

――つまり「Dプレーン理論」を理解して、それに沿った形を求めなければならない?

山 そうではありません。バスケットボールのような大きくて重いものを「右に飛ばしてみて」といえば、理論を知らなくてもインサイドから打てるんです。イメージは誰にでもあるのに、小さくて軽いボールになると途端にできなくなる。これがゴルフの難しさだと思います。

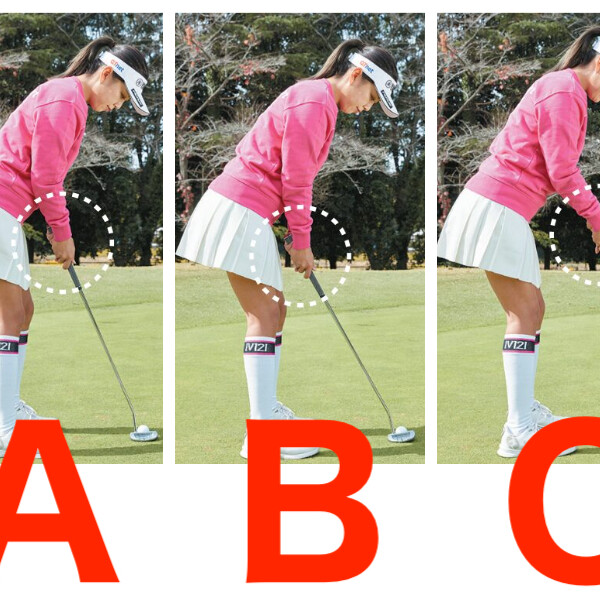

インパクトバッグを叩いてみれば誰でもイメージできる

インパクトバッグのような重くて大きいものを「右に飛ぶように叩いてみて」といえば、ビギナーであっても自然とインサイドからインパクトし、「左に飛ばしてみて」といえばアウトサイドから叩く。誰でもこういったイメージはあるはずなので、本来インパクトは、このように目的のイメージに対して自然と変わるのが理想だ

手の偏差値を上げれば調節能力が上がる

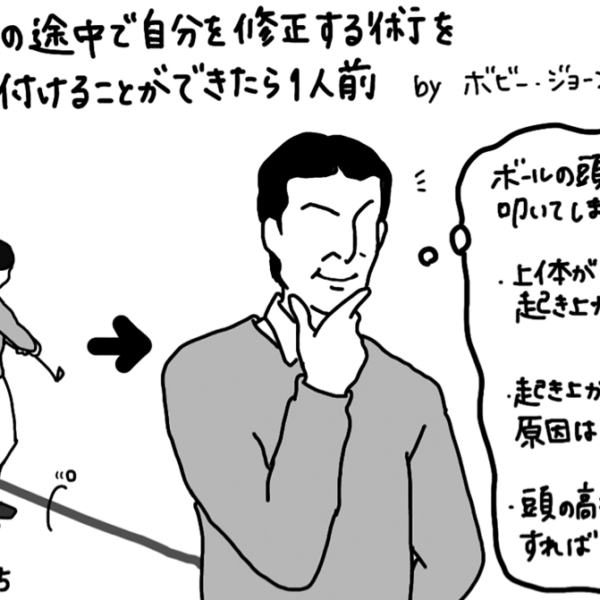

ここではもう間に合わない!(写真右)

――インパクトの瞬間には何もできないとおっしゃいましたが、トッププロの多くがインパクトの瞬間のフェースコントロールや微調整について言及しているし、実際に「ダウンスイングで振り遅れそうだったのでインパクトの瞬間にフェースを返してごまかした」というような表現をするプロもいます。これはどう解釈すればいいでしょうか。

柳 感覚的には僕自身もインパクトの瞬間にアジャストする感覚はないわけではありませんし、うまい人ほどそういった感性が鋭いもの。でも、実際にプレーヤーが調整動作を行なっているのはもっと手前の段階で、ダウンスイングの初期から中盤くらいまで。それを自分では「インパクトで調整した」と“後づけ”で感じているのが実情です。

安 フェースが開いたとか振り遅れたというようなエラーは、実際はスイングの前半でほぼ確定しているので、繊細な感覚があれば切り返しくらいの段階でそれを手のなかの圧で感じとれます。直後に反応して間に合えば「インパクトで微調整した」という感覚が残る、という感じですね。

――なるほど。

安 こういう感覚が顕著なプレーヤーほど、手のなかで感じるクラブのトルクやベクトルの圧の変化に敏感なんです。

山 松山英樹選手がクラブから手を放したのに、結果はナイスショットいうような場面をよく見ますよね。あれは、ごく微妙な、そのままスイングしてもわずかなズレにしかならないような小さなエラーを感知した際に、それに過剰反応してダウンスイングで不要なアジャストをした結果、大きなミスになるのを防いでいるんだと思います。

――そのセンサーを鋭くするにはどうすればいいですか?

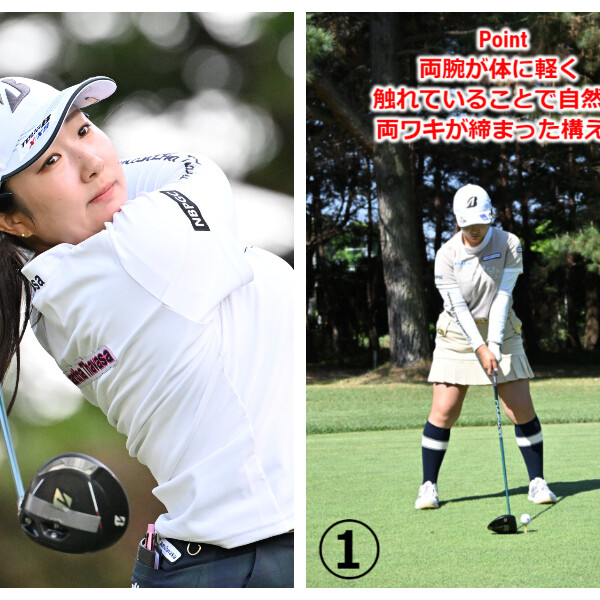

山 いろいろなところを手で触る訓練が効果的だと思います。クラブのヘッドやグリップでもいいですし、テーブルの角とかテレビのリモコンとか複雑な形のものを、手のひらや指やいろいろな部分が触れるように動かしながら、手で形を感じるという作業をたくさんする。見て触って、目を閉じて触って……ということの蓄積が「手の偏差値」を上げることにつながると思います。

このへんの手のなかの圧を感じている

いろいろなモノをざまざまな触り方をして〝手のセンサー〟の感度アップ!

スイング中にエラーを察知してインパクトに間に合うように微調整を行なうには「手のセンサー」の感度が必須。手のセンサーを発達させるには、いろいろな形のものを、手でベタベタと触る経験を蓄積していくことが効果的だという。クラブや家具、いろいろな道具などのあらゆる部分をたくさん触って「手の偏差値」を高めよう

いかがでしたか? ぜひ、レッスンを参考にして、練習してみてください!

安岡幸紀

●やすおか・ゆきのり/1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部で活躍。卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロA級を取得。現在はCHEERS GOLFの代表を務め、柳橋らとともにゴルフの原理原則の研究を行なっている。

山縣竜治

●やまがた・りゅうじ/1982年生まれ、山口県出身。國學院大学の野球部で選手とコーチ業を兼任。運動学やチーム指導などを幅広く学び、トレーニング部門も自身の体を実験体に専門的に経験。現在はゴルフの解剖に力を入れ「太子堂やまがた整骨院」で総院長を勤める。

柳橋章徳

●やぎはし・あきのり/1985年生まれ、茨城県出身。最先端のスイング理論を研究し、ツアープロコーチとしても活躍中。その手腕によって復調やレベルアップした選手が増えている。YouTubeチャンネル「BREAK THROUGH GOLF」でも上達に役立つ斬新な情報を発信中。

構成=鈴木康介

写真=小林 司

協力=GOLFOLIC中延店

【あわせて読みたい】

人気女子プロの“バッグの中”は何が入ってる?ラウンド中の勝みなみに突撃!

「7番アイアンで200ヤードも飛ぶ」ってマジ!?“飛距離”に特化したアイアン4選

7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説