クラブのバランス調整は意味がない?ゴルフ博士が研究結果をレポート

ゴルフはスポーツのなかでも、とくに意図した動きができないといわれる。その原因が「細胞や脳に関係する」とわかり、自身も素早く100切りを達成した研究結果をレポート。

斬新な視点と理論が、レベルアップを目指すゴルファーに新しい上達のヒントをもたらす!

トップライトとカウンターバランス

ハードヒッターはトップライトを好む

今月は、ゴルフクラブの調整に関してのお話ですが、その前にテニスラケットについて少し触れさせてください。

私の愛用しているラケットは27インチのスタンダードレングス、ガット張り上がりで350グラム超です。成人男性の推奨値が285から305グラムくらいといわれますので、かなり重たい部類に入ります。

この重量レンジというのは、ドライバーのそれとかぶるのでイメージしやすい。重量があるものは打つのにパワーがいるのかというとそうではなく、振り回しやすく打ち込むのが楽しいラケットでもあります。

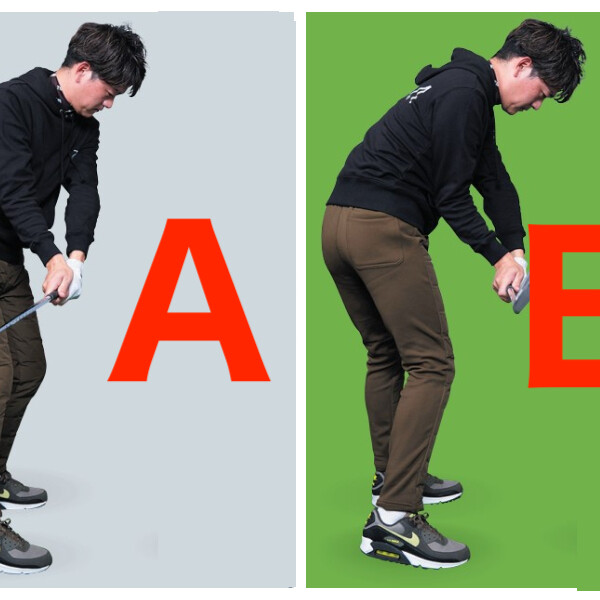

それにはひとつ理由があって、平均的なラケットに比べて重心点がグリップ方向に5センチほど寄っている「トップライト」というセッティングになっていて、バランス的には重さを重さどおりに感じない、つまり軽く感じて振れるラケットなのです。

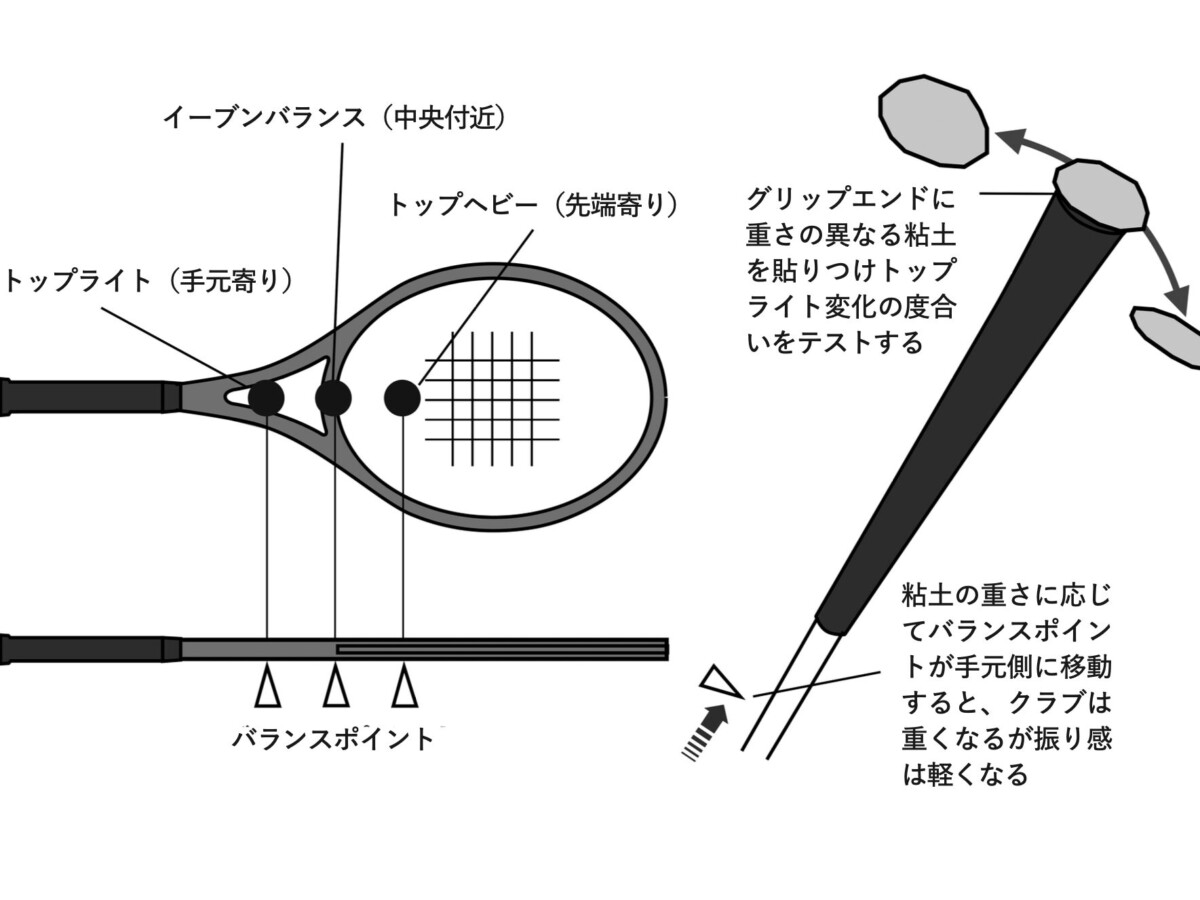

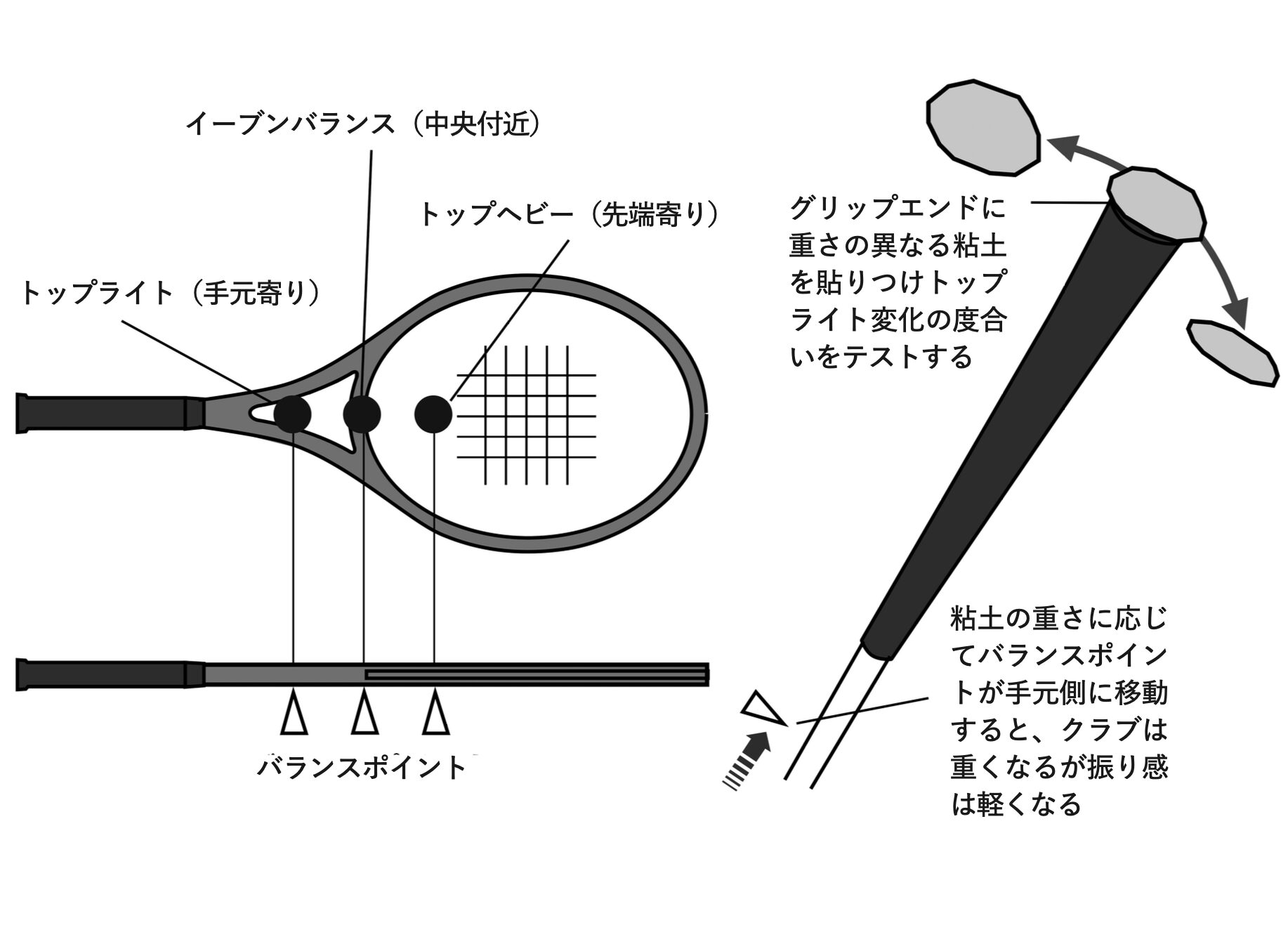

テニスラケットには、3つのバランスカテゴリーがあります。重心位置がラケットの長さの中央付近にあればイーブンバランス、中心よりトップ寄りにあれば振ったときの感覚からトップヘビー(ハンマーバランス)、逆にグリップエンド寄りにあればトップライトといわれます。

そこでひとつみなさんに質問ですが、トップヘビー、イーブンバランス、トップライトのラケットのなかで、ハードヒッターが好むのはどれでしょうか。ゴルフ的にいえば先端が(バランス的に)重いトップヘビーのラケット、となりそうですが、実際にはトップライトのラケットになります。

意外と思われる人も多いと思いますが、一般的にトップヘビーのラケットは280グラム以下の軽いラケットで、かつ反発力が高い厚いフレームとの組み合わせで使われることが多く、どちらかというと高齢者や女性など非力な人向けのセッティングなのです。ヘッドを重たく感じさせるのは、むしろ軽すぎるために軌道がブレることを嫌ってという意味合いが強くなります。

これに対してトップライトのラケットは重量のあるラケットで使われることが多いセッティングで、重心がグリップ寄りにある関係で相対的に軽く感じられ、シャープに振ることができます。

つまり、トップライトは振ったときに軽く感じられるけれども実際は重いラケットということですが、その重いラケットの重さを感じずに振り切るわけですから、強いボールを打つことが可能になるのです。

ラケットの調整法をクラブ調整に当てはめてみる

ゴルフクラブにも、バランス(=スイングウエイト)調整があります。あのC9とかD2というものですが、ここでいうスイングウエイトというのは、クラブの振りやすさをスイングした際のウエイト(重さ)で定量化し、複数のクラブで振り感を同質化しようとするもので、ラケットでいうバランスとはまったく主旨が違うものです。

同じ素材の組み合わせでできている同一モデルのアイアンの間で調整できても、スチールシャフトとカーボンシャフトのように素材構成や重量配分の異なるものを同じ振り感にするというのは、かなり難しい話なのです。

スイングウエイトの矛盾を説明するものに、支点となる14インチのポイントに1キロの重りをつけてもつけなくてもスイングウエイトが変わらないという話がありますが、そもそも、14インチは何の意味があるのか、ということです。一説にはグリップの長さ、という話もありますが、それでは答えになっていません。

しかし、これはグリップエンドを支点とするMOI(慣性モーメント)でも同様で、支点に1キロの重りをつけてもMOIは変わらないのですが、これではグリップエンドにウエイトをつけてトップライト設定にするカウンターバランスは計算することはできません。

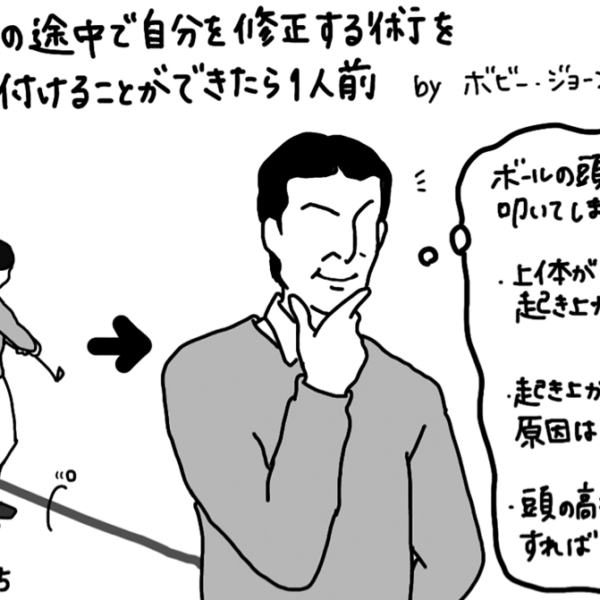

にもかかわらず、こういった数値にこだわり、完璧を期そうとするのはどちらかというと心理学でいう「合理化」つまり、自分に対する言い訳に近いものなのかも知れません。

たしかに気持ちがいいのはわかりますが、そういった数値に必要以上に意味をもたせ0・1グラム単位でこだわって高い調整料を払う必要があるのかというと疑問に感じます。人間の感覚は繊細であると同時に適応力も高く、そこまで解像度を上げても意味がないと考えるからです。

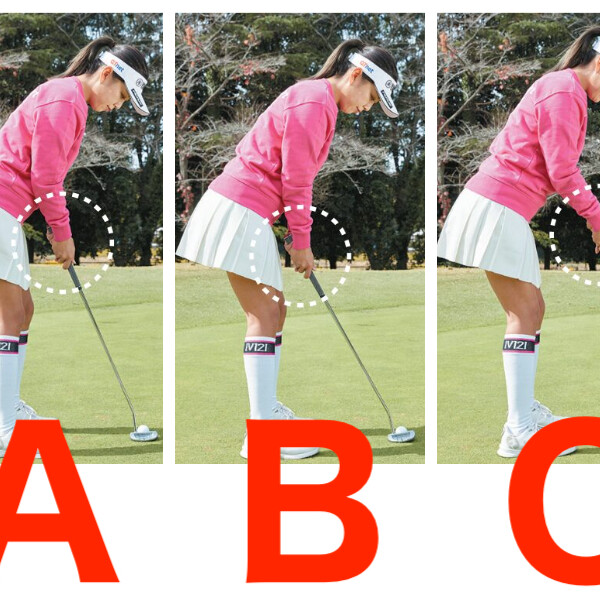

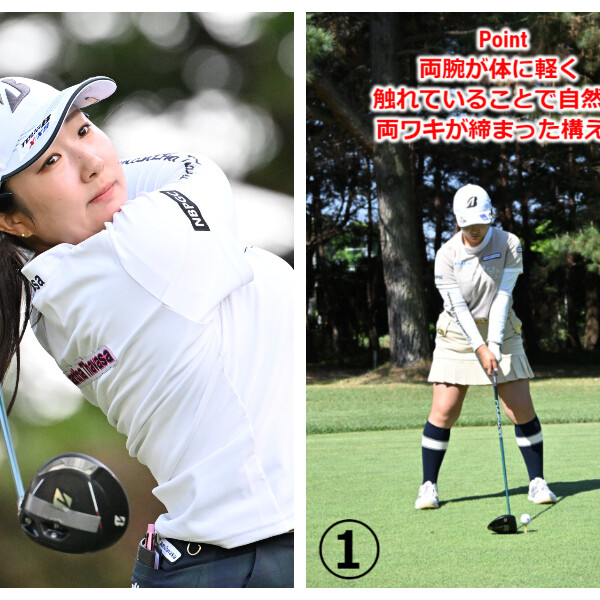

ここでちょっとカウンターバランスの実験をしてみましょう。粘土を用意して10、15、20、25、30、35グラム……に切り分けます。これをそれぞれグリップエンドに貼り付けて振り感を比べるとともに、重心点の移動も記録しておきます。ウエイトを重くしていくと重心が手元側に移動し、振り感が軽くなっていくのを実感できると思います。

しかし、少なくとも1グラム単位では、その変化には気づきません。スイングウエイトでは考えられない重量でもそれほど気にならないはずです。粘土をつけない状態、重量別の粘土をつけた状態で振り比べを行なって一番振りやすい状態を探ってみてください。

次号では、このカウンターウエイトで実際に振り感を合わせるDIYを行なってみます。

いかがでしたか? ぜひクラブのバランスを意識してみましょう。

文・イラスト=サンドラー博士

●ゴルフ好きの研究者。ゴルフの専門家ではないが、ゴルフ理論は「教える側」という「外側からの視点で組み立てられているから難しい」ということに気づいてからは、「それをどう解決するか」の研究に没頭。出た答えを多くのアマチュアに伝えたく、毎月レポートする。