アプローチはシンプルが正解!「右腕を長く使う」で“得意”になる!

アプローチを苦手とするゴルファーの方は多いのではないでしょうか。そこで今回はアプローチに特化したレッスンをご紹介!

【関連記事】原英莉花のフォローのフェースに注目!どこを向いているかで球筋を操作できる

イップスになる前に直そう!

長引くアプローチの不調は「イップス」になりかねない危険な状態!自身もアプローチイップスにかかったが、それを克服した市原建彦プロが伝授する打ち方はとてもシンプルで再現性が高く、ミスを徹底的に防止する。このレッスンでアプローチの苦手意識を完全に取り除こう!

イップスになってしまうことも!?手首を使ったアプローチは“諸刃の刃”

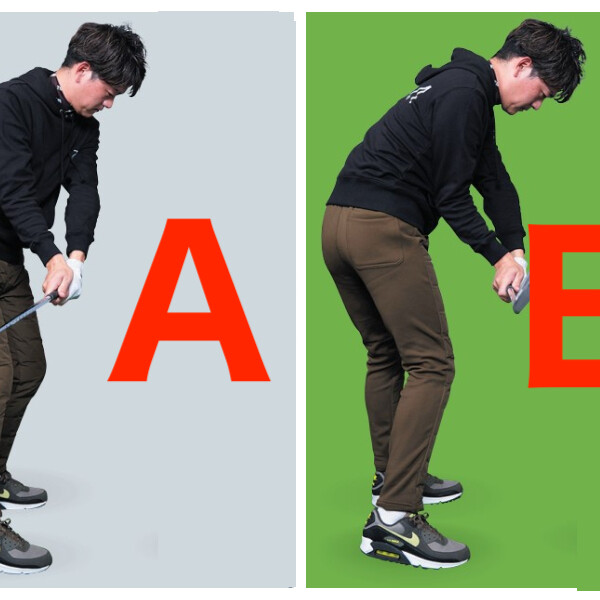

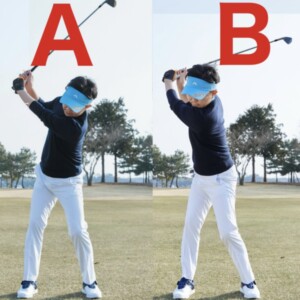

手首を積極的に使ったアプローチは、感覚がいいときには繊細な距離感やスピンのコントロールが可能。しかし、手先の小さい筋肉と感性に頼りすぎる打ち方なので再現性を高めないとミスしやすい。

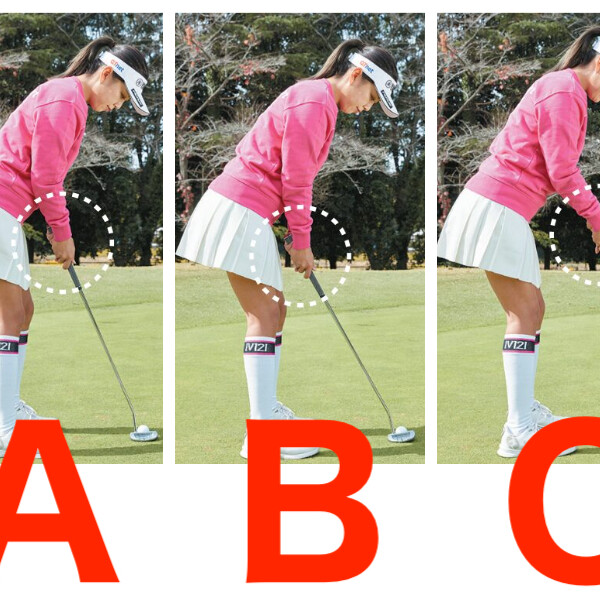

ボールに届かずトップする(写真中央)

手元が先行しすぎる手首の使い方になると、ヘッドがボールまで届かずトップのミスが出やすくなってしまう

リリースしすぎてダフる(写真右)

バックスイングで作った手首のタメをほどくタイミングが早すぎると、ボールの手前にヘッドが落ちてダフる

アドレスからフィニッシュまで!右腕の長さは「一定」でインパクトの安定性が爆上がり

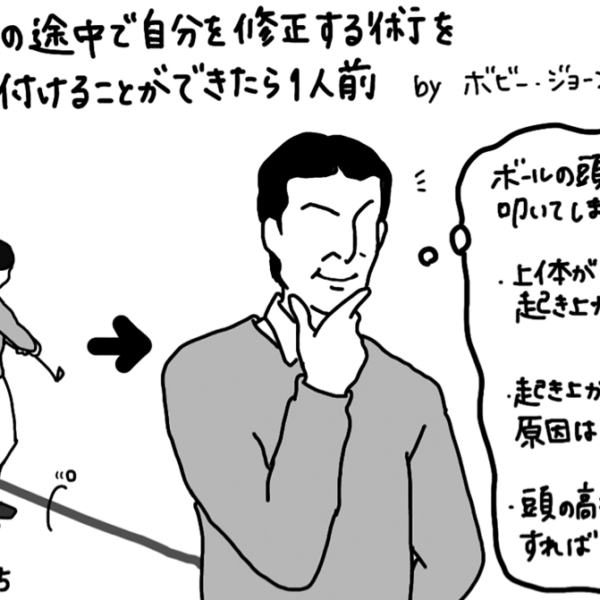

入射角の安定=アプローチの安定

アプローチを簡単にするためには「クラブの入射角を安定させる」ことが必要不可欠です。

つねに一定の入射角でボールにコンタクトできれば打ち出し角やボールが飛ぶスピードを計算しやすくなります。

入射角を一定にするためのもっともシンプルな方法は、ズバリ「スイング中に右腕の長さを変えない」ことです。セットアップで作った右腕の長さを変えない。「右腕を長く使う」ことでスイングの最下点も一定となり、毎回同じようにボールにコンタクトできます。手首を使う必要もありません。体を回転させるボディローテーションでスイングします。

入射角が安定する

ゆるやかな入射角がミスをミスにしない

右腕を長く使うとスイングの円弧がゆるやかになり、ソールを滑らせるように打てます。インパクトゾーンが長くなるので多少のダフりにも強くなる。イップスの克服・予防や苦手を克服するには、成功体験を積み重ねることが不可欠です。

また「鈍感な筋肉」を使うことも有効なので、下半身やお腹まわりの大きな筋肉をスイングのメイン動力にしてください。手先などの器用で小さい筋肉は敏感に動きやすいため、プレッシャーがかかった場面で意図しない動きをすることがある。これがアプローチにおけるメンタル面の傷となり、イップスを誘発してしまうこともあります。

入射が鋭角になる。インパクトが“点”になるので不安定になりやすい

入射が鈍角になる(ハンドファーストの度合いが弱まる)ことでインパクトロフトは増える。

いつもよりもロフトが少し立ったクラブを使うと距離感が合いやすい

注意ポイント

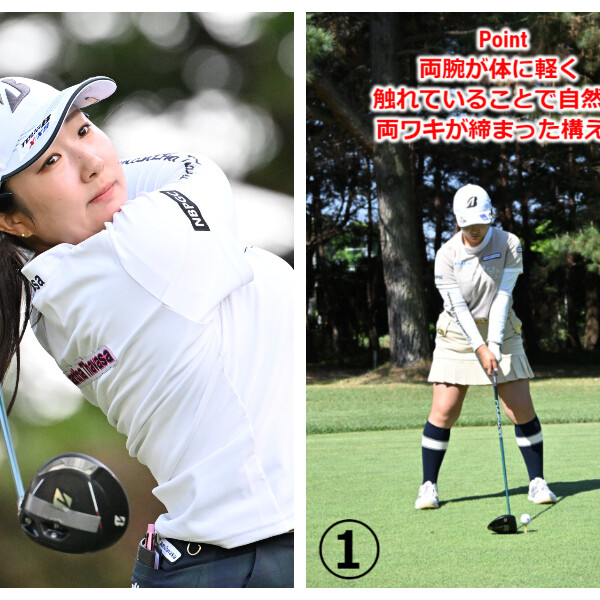

①右腕を“突っ張り”すぎない

「右腕を長く」といっても、ヒジを完全に伸ばしてしまうのは×。ガチガチに突っ張った状態ではなく、前傾して腕を自然と垂らしたときにできる長さをキープすることを心がけよう。

➁ヘソの向きを変えるイメージで回転

手先でスイングしないためにヘソを、バックスイングでは右、ダウンスイング以降は左に向けていくイメージでスイング。このイメージをもつと、自然にお腹まわりと下半身の大きな筋肉を使って振れる。

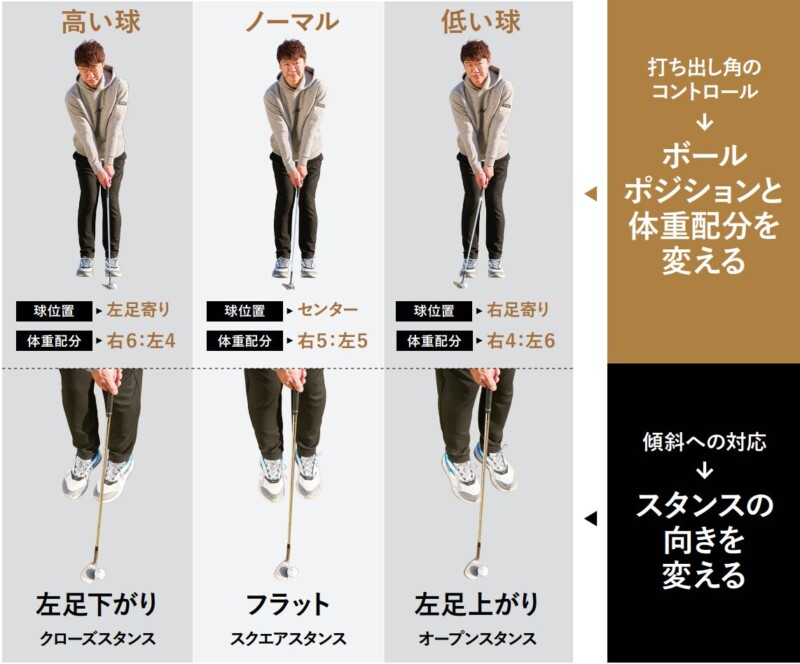

最小限のアレンジで済むのも“右腕を長く”の強み

コース内では状況に合わせて、寄せやすい球筋を打つ必要が出てきますが変えるのはセットアップのみ。ボールポジションとスタンスの向き、体重配分を調整するだけで、打ち方は前出で説明したとおり、右腕の長さを変えず、手首を使わないことを徹底して“シンプルさ”を保ちましょう。打ち出しを高くしたければ、ボールを少し左足寄りに置いて、重心は少し右足寄りに。これだけでボールは高く打ち出されます。

傾斜への対応は、クラブの通り道を確保することが重要。左足上がりだとフォロー側でクラブが詰まりがちになってしまうので、少しオープンスタンスで構えると、クラブの振り抜きがよくなりますよ。

ボールの打ち出し×傾斜[アレンジ早見表]

ボール位置を決めてからスタンス向きを調整

球筋の高さを変えるためのセットアップのアレンジをするときは、最初にボールポジションを決めます。

球位置によって左右への体重配分は自然と打ちたい球筋に合った配分になりますが、意図的に上記の表どおりにして逆の配分になることは避けてください。

左足上がり・下がりでのスタンス向きのアレンジは先にスタンスの向きを調整してからボール位置を決めると、体の向きに対しての正しいボールポジションがわかりづらくなるので、ボール位置を決めてからスタンスの向きを変えます。また、スタンスの向きを変えてもスイング軌道はいつも(フラットなライ)どおり。フェース向きも目標に対してスクエアにします。前述したように、スタンス向きの調整はあくまでも「クラブの通り道を確保する」ことなので、スイング軌道とフェース向きにアレンジは必要ありません。

「自分の感覚」と「実飛距離」を合わせる

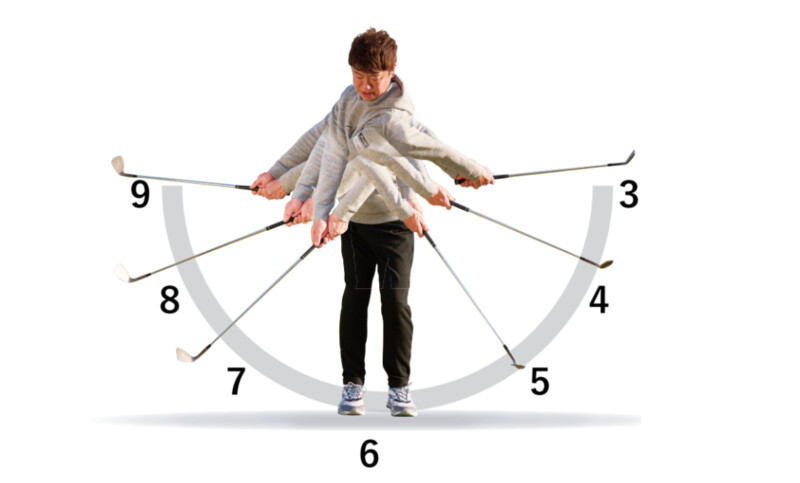

距離感をよくする方法はふたつ。ひとつめはシンプルに「振り幅」での調整。時計の文字盤をイメージして左右対称の大きさで振って、それぞれの振り幅でどのくらい飛距離が出るのかを把握しておきましょう。ふたつめは目標物を見たままスイング。自分自身の「これぐらいかな」という感覚に対して実際の飛距離を擦り合わせることで、より精度の高い距離感を養うことができます。インパクトが安定したら距離感を養いましょう。

このふたつの“合わせ技”はコース内でも活用できます。まずは、目標物を見ながらの素振りで振り幅(時計の文字盤)をイメージ。そして、目標を見たまま素振りの振り幅で打つ。これを繰り返すことで距離感と振り幅のフィードバックが蓄積してきますので、みるみる距離感がよくなってきますよ!

距離感を養う①振り幅とテンポで調整する

時計の文字盤をイメージして自分の距離感を養っていくときはスイングテンポも重要。振り幅を変えてもテンポ(時間)は変えない。スマホの無料アプリのメトロノームをインストールして、つねに一定のテンポで打つ練習をしよう。

距離感を養う➁目標物を見たまま打つ

ボールではなくピン方向を見て飛んでいくボールの高さや速さ、落ちてからのランの距離などのすべてをイメージしながら素振りをする。実際にボールを打つときは、素振りと同じ振り幅とテンポで打つ。

7時→5時も9時→3時もテンポは80bpm

スイングテンポは、小さく振る時も大きく振る時も同じテンポで。メトロノームでいえば80bpm前後の速度がオススメです。大きく振るときは速く、

小さく振るときはゆっくりになりますがリズムは「イチ(アドレス)→ニ(バックスイング)→サン(フィニッシュ)」の3拍子で。これを体に染みこませ、つねに同じテンポでスイングすると、飛距離をきちんと打ち分けられる。ゆるむことも打ち急ぐこともなく、軌道もインパクトも安定します。

いかがでしたか。皆さんも是非実践してみてくださいね!

レッスン=市原建彦

●いちはらたつひこ/1978年生まれ、神奈川県出身。1996年世界ジュニアゴルフ選手権優勝。2006年アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアル優勝で国内レギュラーツアー1勝。ツアー参戦時にアプローチイップスを発症したが、試行錯誤の末に克服した。

構成=石川大佑

写真=田中宏幸

協力=日神グループ平川CC

【あわせて読みたい】

人気女子プロの“バッグの中”は何が入ってる?ラウンド中の勝みなみに突撃!

「7番アイアンで200ヤードも飛ぶ」ってマジ!?“飛距離”に特化したアイアン4選

7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説